我が家の子どもたちも、あっという間に22歳、20歳、16歳になりました。

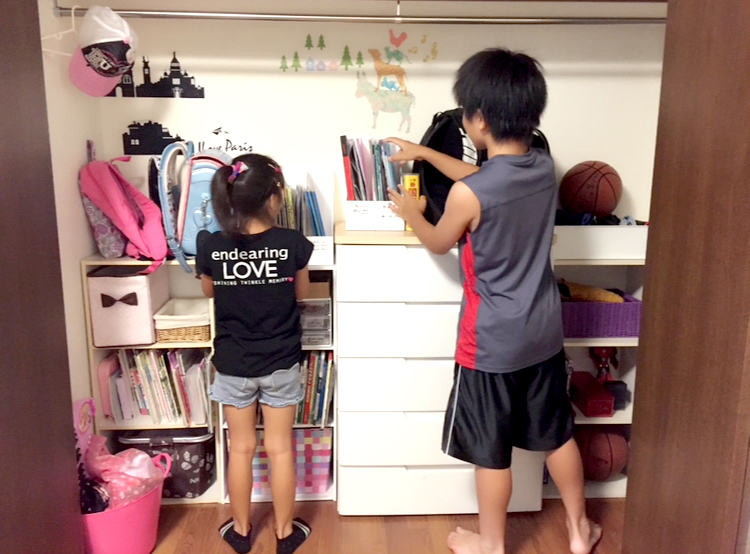

そんな彼らが小学生だった頃、春・夏・冬の長期休みに毎年行っていた恒例行事が「学習用品や身の回りの整理整頓」でした。

今振り返ってみると、この習慣のおかげで、3人ともそれぞれの感性でモノを整える力が自然と身についています。

整理整頓は「生きる技術」

整理整頓って、実は一生もののスキルです。

子どもと一緒に過ごせる時間は約18年。でもその先には、彼ら自身のずっと長い人生が待っています。

だからこそ、一緒に暮らしている今こそ、生活技術としての整理整頓を伝える絶好のチャンスなんです。

そこで我が家で実践してきた方法をご紹介します!

-

まずは全部出す!

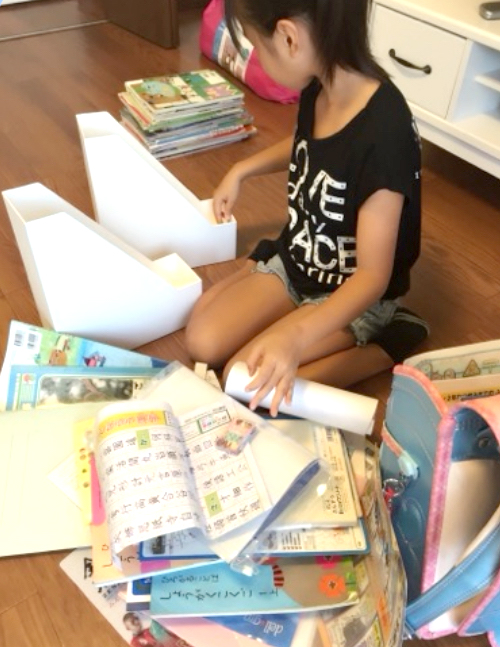

学校から持ち帰ったものも含めて、一度全部広げます。

-

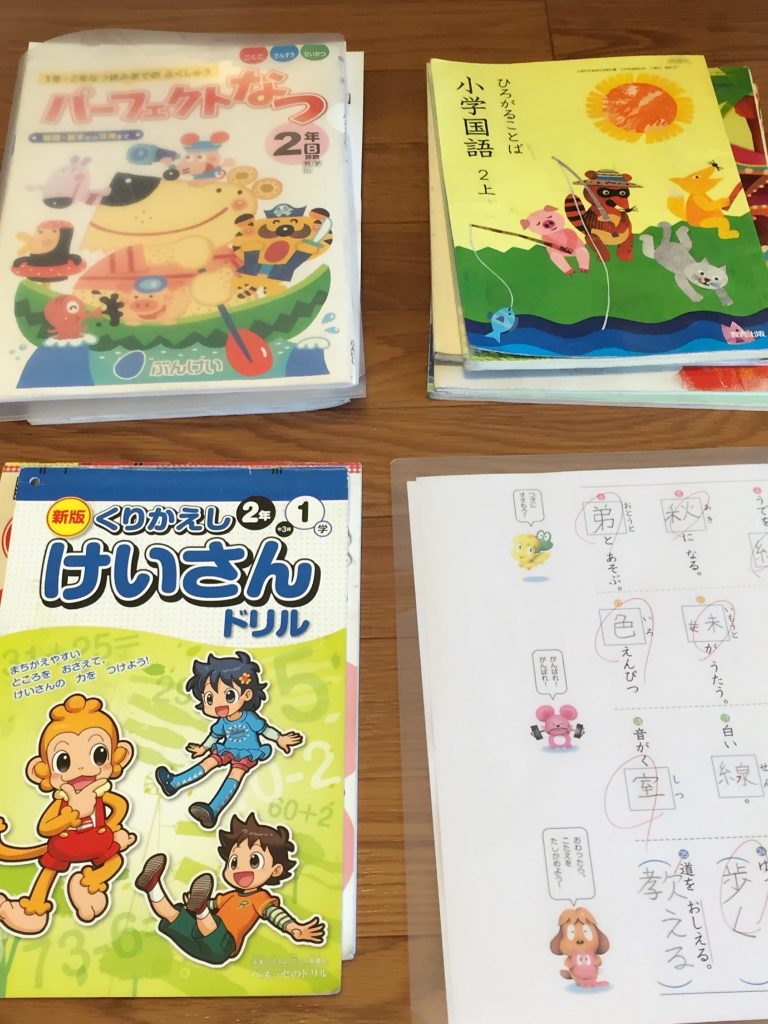

アイテムごとに分類する

文具、プリント、ノートなど種類ごとに仕分けます。

-

「使う」「使わない」を仕分ける

使わないものは潔く整理!

例えば、終わったプリントは基本的に手放します。

ただし、間違えた問題の復習が必要なら残す。

でも、本人が見返す習慣がないなら、親子で話し合ってルールを決めて手放すタイミングを決めておくと後々ラクです。

-

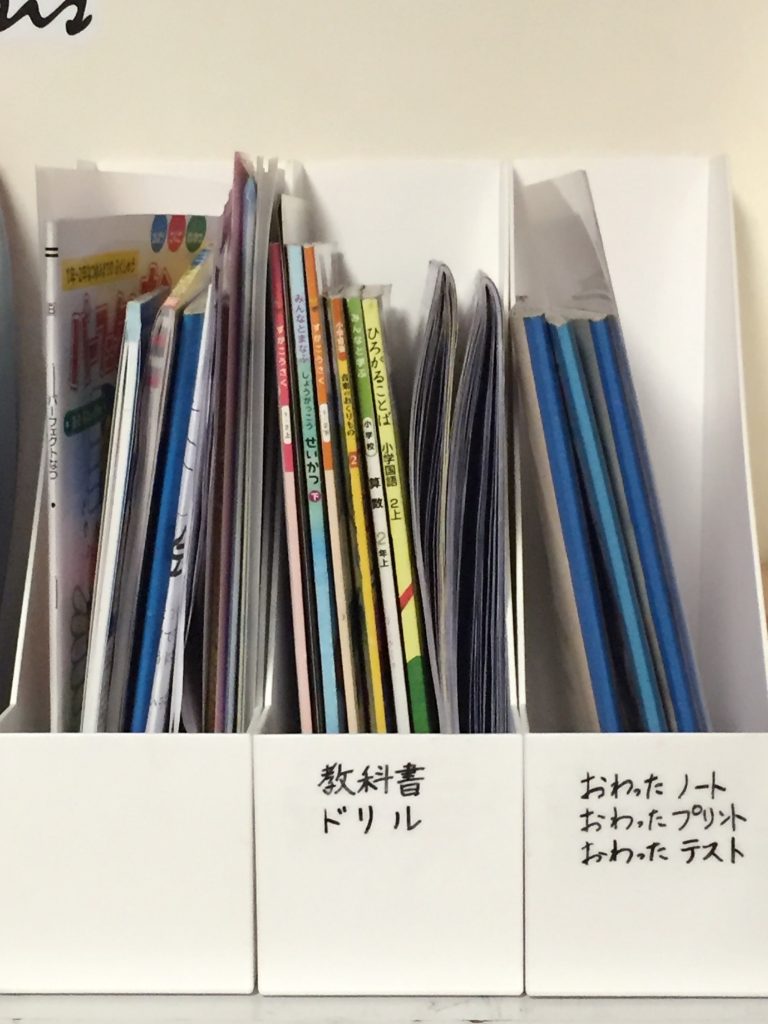

分類したものを収納する

収納のルールは「わかりやすく・戻しやすく」を意識。

整理は学びを振り返るチャンス

整理整頓の時間は、ただ片付けるだけでなく、「どんな風に勉強しているか」「どこでつまずいているか」を親子で共有できる貴重な時間にもなります。

特に低学年のうちは、親子で一緒に取り組むのがおすすめです。

習慣として身につけば、高学年、中学生…と成長しても、自然と自分でできるようになっていきます。

夏休みというまとまった時間がある今こそ、整理整頓を通して「自分で整える力」を育ててみませんか?

親子で向き合う片づけの時間は、将来の自立にもつながる大切なステップになります。

Profile

株式会社 暮らしかたらぼ

代表 根原 典枝

1972年生まれ 沖縄県うるま市出身。

20代でフィニッシングスクール西大学院に入学。茶事の文化に興味を持ち、本場イギリスに紅茶の旅へ。現地のホストファミリーと過ごす中で、暮らしの質の高さに感銘を受ける。帰国後ブライダル業界に就職し、自分の身の回りや思考が片付けられてないことで失敗を経験する。営業はできたが仕事の効率が悪く、休日に休めない生活を送る。その後、片付けの習慣のないまま結婚、出産。イギリスの丁寧な暮らしを知っているのに、できない自分に落ち込むと同時に、そんなママをサポートするサービスがあったらいいのになと考え始める。第3子授乳中にテレビ番組『ガイアの夜明け』を観る。赤字だった会社が3S(整理・整頓・清掃)を通して黒字化していく様子を目の当たりにする。影響を受け、自身の家で3Sを実践する。